再生医療はいつ実用化される?治療分野と導入の壁、前進させる方法とは

「再生医療はいつ実用化されるのか?」──この問いは、治療を待ち望む患者だけでなく、開発に関わる研究者や事業者にとっても切実なテーマです。

専門性の高い再生医療分野で実用化という高いハードルを越えるためには、専門家の知見や伴走支援が不可欠です。

本記事では、すでに治療として使われている分野や、普及を妨げる課題を中心に解説し、専門家活用のヒントにも触れていきます。

再生医療はいつ実用化されるのか

再生医療は、私たちの体が本来持っている組織を修復する能力を利用し、病気や怪我によって失われた臓器や組織の機能を再生する新しい医療技術です。iPS 細胞の登場後、研究開発が一気に加速しました。また、遺伝子を注入するなどしてがんや遺伝的な疾患を治療することも広い意味での再生医療に含まれます。

治療法が確立されていない難病や、移植以外に有効な手段がなかった重度の臓器不全を抱える患者にとって、再生医療はまさに新たな希望の光です。根本的な治療や生活の質の改善につながる可能性を秘めており、社会全体からの期待はますます高まっています。

多くの方がいつ、この再生医療が治療に使えるようになるのかという関心を持っていますが、その問いに対する明確な答えは出ていません。

ただ、実用化の時期は対象となる疾患や用いられる技術によって異なりますが、一部の分野では既に実用化が始まっており、その他の分野でも実用化に向けた研究開発が精力的に進められています。

✅️ 合わせて読みたい:再生医療の保険適用はいつから?知っておきたい基礎知識とビジネスの可能性

すでに実用化が進んでいる再生医療

再生医療は、もう私たちの身近なところで実用化が進み、実際に多くの方の治療に役立っています。ここでは、臨床での応用が進んでいる主な分野を見ていきます。

眼科(加齢黄斑変性など)

眼科分野は、再生医療の中でも特に実用化が進んでいる領域のひとつです。中でも、患者自身の細胞を培養して作製した角膜上皮細胞シートを移植する治療法は、既に製品として承認・保険適用されており、複数の企業によって提供されています。

一方で、iPS細胞を用いた先進的な治療法の開発も世界に先駆けて進められています。その代表が、高齢者の視力低下の主な原因である加齢黄斑変性です。2014年には、患者自身のiPS細胞から作製した網膜色素上皮細胞シートを移植する世界初の臨床研究が国内で実施され、大きな注目を集めました。

現在は、より多くの患者へ提供することを目指し、他人由来のiPS細胞を用いた臨床研究も進められています。

皮膚・やけど治療

重度のやけどや皮膚損傷の治療においても、再生医療は実用化が進んでいる分野です。従来の治療では、患者自身の皮膚を採取して移植する方法が一般的でしたが、損傷範囲が広い場合には十分な皮膚の確保が難しく、感染リスクなども高まりがちでした。

その課題を解決する手段として、患者の皮膚細胞から表皮細胞シートを作製し、それを移植する治療が実用化されています。このような自家培養表皮は、患者の皮膚を少しだけ採取すれば足りるため、治療の負担が大きく減るのがメリットです。

国内でもすでに承認された製品があり、重症熱傷患者などに対して医療現場で使用されています。

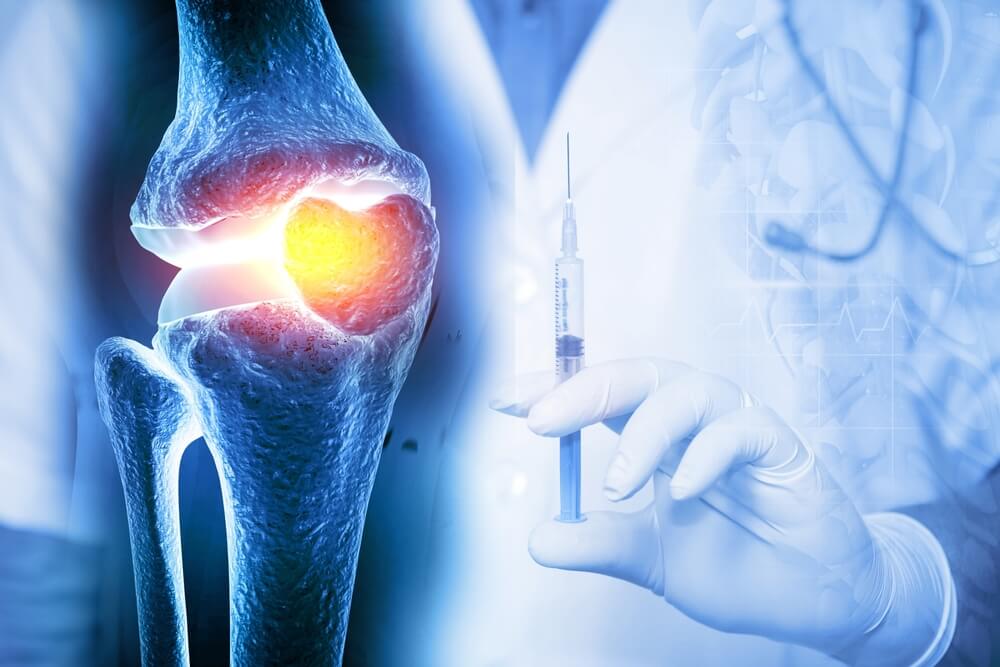

関節疾患(軟骨再生など)

変形性関節症などの関節疾患は、高齢化とともに増加し、関節の痛みによって日常生活に支障をきたすケースが多く見られます。関節の軟骨という部分は、一度減ってしまうとなかなか元には戻りません。

これまでは痛みを和らげる治療や、人工の関節に取り替える手術が一般的でしたが、再生医療は自分の細胞で軟骨を再生させることを目指しています。

実際に、患者自身の軟骨細胞を少し採取してから、それを培養して増やし、傷んだ部分に戻すという治療法(自家培養軟骨細胞移植)が行われています。

2025年5月には、自家培養軟骨が厚生労働省より製造販売承認事項の一部変更を受け、保存療法で改善が見られず、軟骨欠損面積が2cm²以上ある変形性膝関節症への適用が正式に認められました。

再生医療の実用化を阻む課題

治療法としての再生医療は注目を集める一方で、コストや制度面の壁に阻まれている現状もあります。実用化を難しくしている要因を3つの観点から整理します。

コストと供給体制の問題

再生医療は、高度な技術と専門施設を必要とするため、開発・製造にかかるコストが高くなりがちです。細胞の採取から培養、加工、保存、輸送に至るまで、全ての工程でGCTP省令に準拠した高度な品質管理が求められるため、量産が難しく、どうしても価格が上昇してしまいます。

また、製品の標準化が難しい点も課題です。患者ごとに細胞を使い分けるオーダーメイド型の治療が多いため、従来の薬剤のように大量生産して広く提供するモデルが成立しにくいという構造的な問題を抱えています。さらに、培養後の製品は必ずしも高い収率が得られるわけではないのも課題です。

こうした事情に加え、細胞加工製品を安定して届けるための供給インフラもまだ発展途上です。製造拠点の限られた数や、輸送中の品質維持の課題が、再生医療を必要とするすべての人へ届ける障壁となっています。

安全性と倫理的な懸念

再生医療製品は生きた細胞を扱うため、腫瘍化や免疫拒絶など予期せぬ副作用の可能性があります。投与後すぐに症状が出なくても、数年後に腫瘍が生じるリスクを完全に排除できず、長期フォローアップが欠かせません。

倫理面では、胚性幹細胞の利用やゲノム編集を伴う手法に対して、宗教観や価値観の違いから慎重論が根強くあります。提供者のインフォームド・コンセントやプライバシー保護も厳格に求められ、情報公開の方法ひとつでも議論が分かれるところです。

安全性を担保するため、動物実験や臨床試験で厳密な評価が行われますが、その分開発期間が長くなりコストも増大します。患者・家族の理解を得るには、リスクと利益を丁寧に示し、透明性を高めた説明体制を整える必要があります。

法的手続き・承認プロセスの複雑さ

再生医療の特性上、製品ごとに治療対象や製造工程が異なるため、法的な評価や承認手続きが複雑になります。従来の医薬品のような一律の基準が適用しづらく、審査期間の長期化や提出資料の煩雑さが開発の妨げとなることがあります。

日本では2014年に薬事法が改正され、「再生医療等製品」として独立したカテゴリが設けられましたが、それでも実用化に至るまでには治験・審査・承認の各ステップをクリアしなければならず、企業側の負担は小さくありません。

また、製品承認後も、製造管理や品質保証の基準を維持し続けるための体制整備が不可欠です。技術だけでなく、法規制や行政対応に関する知見も求められるため、中小企業や研究機関にとっては、制度の壁が実用化のハードルとなりやすい現状があります。

再生医療の実用化を加速させるために

再生医療の実用化には、多方面からの後押しが必要です。研究・制度・支援の3つの動きを取り上げ、今後の加速に欠かせないポイントを紹介します。

企業や研究機関の取り組み

再生医療の発展には、企業と研究機関の協働が欠かせません。大学病院や研究機関が技術基盤を築く一方で、バイオベンチャーや製薬企業が治療技術の実用化に向けた開発を担っています。iPS細胞の安定供給や、細胞製品の大量生産に向けたインフラ構築など、それぞれの強みを活かした取り組みが進んでいます。

たとえば、自家細胞を用いた製品に加え、他家細胞による治療の開発や、3Dバイオプリンティングによる臓器作製といった新たな分野でも実績が出始めています。これらの成果は、患者一人ひとりに応じた個別化医療の可能性を広げています。

民間企業の参入は、再生医療の製品化スピードを高めるだけでなく、長期的な市場拡大にもつながる点で重要です。研究から臨床応用、製品化に至る一連の流れをいかにスムーズにつなぐかが、今後の鍵を握っています。

国や自治体による支援・制度整備

再生医療の社会実装に向けて、行政機関も制度整備を進めています。日本では2014年の薬事法改正により「再生医療等製品」という枠組みが創設され、評価や承認のルールが整いました。これにより、先進的な治療がよりスピーディーに実用化できる体制が整備されつつあります。

特に注目されるのが「先駆け審査指定制度」や「条件・期限付き早期承認制度」です。これらは、有効性や安全性が一定水準にあると判断された再生医療製品について、正式承認前に市場投入を可能とするもので、革新的な治療法を迅速に患者へ届けることを目指しています。

また、地方自治体では産学官の連携支援や、企業に対する助成金、スタートアップ向けのインキュベーション施設の提供など、多角的な支援が展開されています。国と地域が一体となって環境整備を進めている点は、再生医療分野の強みといえるでしょう。

専門家による伴走支援

最先端の技術を実用化するうえでは、技術力だけでなく、薬事制度や製造管理、臨床計画などに関する知識と経験が求められます。再生医療は製品ごとの個別性が高いため、事業化には多面的な判断と、各種申請・審査への適切な対応が欠かせません。

そのため、企業や医療機関が再生医療の実用化を目指す際には、制度面や開発戦略に精通した第三者の視点が大きな力になります。製品設計から申請書類の作成、承認取得後の流通体制まで、幅広い支援を受けながら進めることで、リスクを抑えながらスムーズな展開が可能になります。

とりわけ、再生医療分野に特化した薬事コンサルティングの役割は極めて重要です。規制の変化に対応しつつ、開発と事業の両面を見据えて支援できる存在があることで、実用化までの道のりは大きく短縮されます。

✅️ 合わせて読みたい:急成長する再生医療業界を支えるコンサルティングの重要性を徹底解説

まとめ

これまで見てきたように、再生医療はすでに一部の分野では実用化が始まっています。社会全体としても期待が高まっていますが、コストや制度、倫理といった壁がいまも存在します。

こうした中で、開発や導入をスムーズに進めていくには、制度設計や薬事戦略に精通した専門家のサポートが欠かせません。技術や想いだけでは乗り越えにくい実用化の壁を、外部の視点と経験で補完することが求められています。

再生医療に関する制度対応や承認戦略でお悩みの方は、再生医療・製薬コンサルティングファームのキューズコンサルティングにご相談ください。実用化に向けた確かな一歩を、共に歩んでいけるパートナーとしてお力になれれば幸いです。